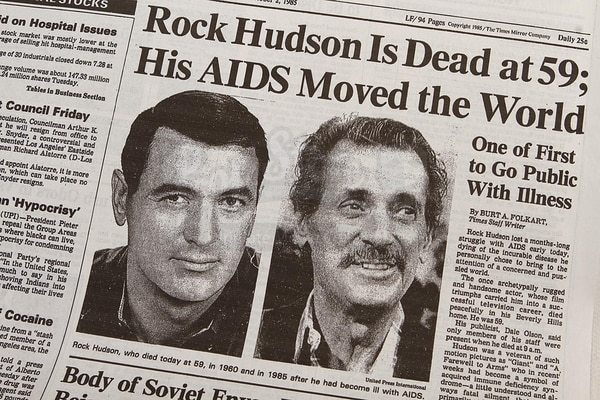

Fue una de las primeras víctimas notorias que cayó en la sombría enfermedad descubierta en 1981: se lo llevó en 1985. Un repaso por una carrera que incluyó un casamiento secreto, un amante silencioso y grandes éxitos en la pantalla grande.

Rock Hudson: la vida, el drama y la muerte del primer actor famoso que se atrevió a confesar que tenía sida.

En la noche del 21 de julio de 1985, Rock Hudson se desmayó en su suite del hotel Ritz de París: preludio de un final que se inscribiría en la novela de sucesos y personajes de ese célebre palacio de cinco estrellas.

El mismo que Hemingway tomó por asalto, sólo para beber, el último día de la ocupación nazi, y el mismo del que salieron–31 de agosto de 1997– Lady Di y su novio Dodi Al Fayed para matarse minutos después, a bordo de un Mercedes Benz, en el Túnel del Alma…

Al rato, una legión de periodistas y cámaras montó guardia y disparó las preguntas obvias: ¿está enfermo? ¿murió? ¿van a internarlo?

Apenas se recobró, Rock llamó a Yanou Collart, una amiga y publicista francesa, y le pidió que escribiera un breve comunicado: "Tengo sida".

–Salí y tiráselo a los perros. Eso es lo que quieren –le dijo.

Estaba muy grave: además del HIV, un cáncer de hígado, inoperable, decretaba su inevitable final.

Pagó 250 mil dólares para que un avión de Air France lo llevara, como único pasajero, hasta Los Ángeles, donde lo esperaba un helicóptero que lo transbordó al hospital UCLA.

Allí lo recibió su médico, Michael Gottlieb:

–Rock, ¿debemos decir públicamente que tenés sida? –le preguntó, dudando de que la confesión hecha en París hubiera sido creída.

–Si creés que ayudará en algo, sí. Adelante.

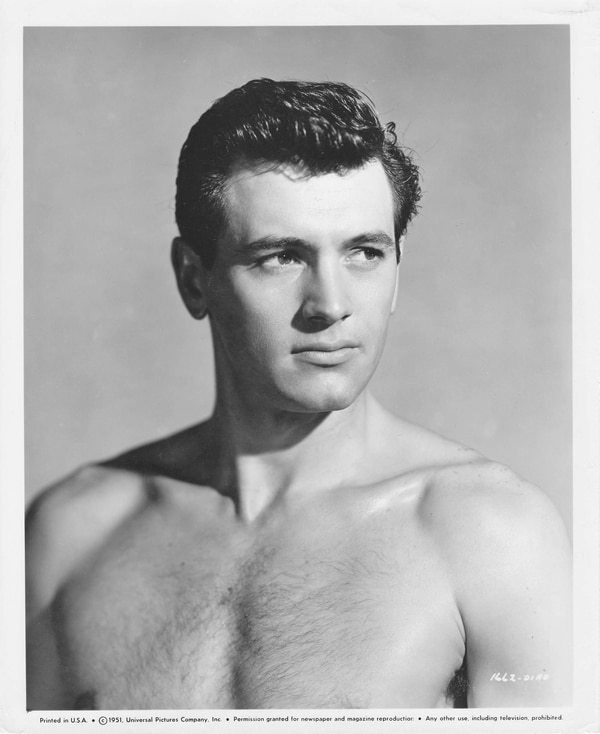

Rock Hudson, leyenda y sex symbol de Hollywood.

El 30 de julio de 1985, Burt Lancaster, uno de los pocos amigos que le quedaban (en esos años la sola palabra sida espantaba), leyó el último mensaje de Rock: "Estoy harto de sostener una vida que no es la mía. No estoy feliz por tener sida, pero si estas palabras pueden ayudar a otros, al menos sabré que mi desgracia tiene un valor positivo".

Murió apenas dos meses después, el 2 de octubre, a los 59 años, luego de batallar contra lo entonces imposible: vencer a ese flagelo detectado en 1981 que llamaron La Peste Rosa, lo atribuyeron sólo a la comunidad homosexual de San Francisco, y que hasta hoy ha matado a unos treinta millones sin distinción de sexo ni edad.

Pero la muerte de Rock Hudson fue, sobre todo para la vasta cofradía de los cinéfilos, un doble estremecimiento: el adiós de un ídolo, y la comprobación de que lo imposible… sucede.

Porque Roy Harold Scherer Jr. –tal su verdadero nombre–, nacido el 17 de noviembre de 1925 en Winnetka, un pueblo de Illinois, era en las pantallas y en la oscuridad de miles de salas de medio mundo no menos que un moderno dios griego –¡un metro 96 de altura sobre el nivel del mar!–, sonriente, pícaro, seductor, galán cien por mil %, y el ideal perfecto de un género inolvidable: la comedia romántica norteamericana de las décadas 50 y 60, con una pareja modelada a medida: la eternamente rubia de ojos celestes y sonrisa imbatible Doris Day…

Los juntó (1959) el director Michael Gordon en Confidencias de medianoche, y siguieron Pijama para dos (1961), Su juego favorito (1963), No me mandes flores (1964)… siempre con el mismo y más que eficaz esquema para multitudes: una módica batalla de sexos que termina en loco y feliz amor… con un tercer personaje clave: el perfecto comediante Tony Kendall.

Junto a Doris Day en “Confidencias de medianoche”

Sin embargo, no todo el camino fue de rosas. Rock pasó por la Marina de los Estados Unidos en la Segunda Gran Guerra, se instaló en Los Ángeles, pero antes de 1949, cuando un productor de los estudios Universal advirtió que era un diamante en bruto, fue cartero, camionero, taxista, y rebotó en decenas de castings…

Ya descubierto, el diamante en bruto, la mina de oro sin excavar, soportó agotadoras clases de actuación, baile, canto, esgrima, box, equitación, porque más allá de su cara y su porte, Madre Natura no lo había dotado de talento para enfrentar las cámaras. Era sólo lo que en aquellos años, en cualquier esquina de Buenos Aires, llamaríamos "un muchacho muy pintón". O, en clave arrabalera y envidiosa, "¡Qué facha carga ese h… de …!".

Rock Hudson en la Marina.

Pero, sin llegar a ser un gran actor, hizo cincuenta films: desde Escuadrón de combate (1948) hasta Embajador en Oriente Medio (1984), y cabalgó por todos los géneros: guerra, western, policial, drama, tragedia, espionaje, dirigido por grandes –Raoul Walsh, Anthony Mann, George Stevens, Howard Hawks–, y al lado de la Constelación Mayor: James Stewart, Lauren Bacall, James Dean, Liz Taylor, Ernest Borgnine, Julie Andrews, Mia Farrow, Tony Curtis, Robert Mitchum… (¿es necesario seguir?)

Ah, y una única nominación al Oscar: reparto, por Gigante (1956).

Pero el diablo agitó su cola en 1954: la prensa llamada amarilla –"que a veces dice la verdad", según Rodolfo Walsh, empezó a deslizar rumores sobre la homosexualidad de Rock: en esos años y en ese negocio –donde no se dejó vicio ni escándalo sin cultivar–, ¡alarma roja!

James Dean, Elizabeth Taylor y Rock Hudson en una pausa durante el rodaje de “Gigante”

Y solución desesperada: el 9 de noviembre de 1955, en una boda secreta, se casó –obligado– con Phyllis Gates, su secretaria. Un bombón para las dos máximas columnistas de chismes de Hollywood: Louella Parsons y Hedda Hopper (ésta, una canalla al servicio de Randolph Hearst y del FBI, que denunció por comunistas y arruinó la vida y las carreras de grandes talentos: entre ellos, el brillante guionista Dalton Trumbo, luego reinvindicado).

La luna de miel fue en Jamaica.

Pero dos años después –¿demasiado tiempo por exceso de ingenuidad?–, Phyllis descubrió la verdad: un amigo de los que nunca faltan le susurró que Rock se acostó con un hombre, en Italia, mientras filmaban Adiós a las armas, sobre la novela de Ernest Hemingway.

Junto a Phyllis Gates, el día de su casamiento secreto.

El divorcio, como la boda, fue en silencio, cuatro años después. Y Phillys no tardó tanto en escribir el libro Mi esposo: Rock Hudson. Relato en el que describió "un martirio de mentiras, llamadas masculinas extrañas, violencia marital, ausencia". Y esta confesión: "Yo estaba muy enamorada.

Pensé que Rock sería un esposo maravilloso. Era encantador, su carrera estaba al rojo vivo… ¿cuántas mujeres le habrían dicho no?"

Ella no volvió a casarse, y murió el 14 de enero de 2006.

Al cumplirse tres décadas del final de Rock apareció en escena Lee Garlington, por entonces un corredor de Bolsa jubilado, de 77 años, diciendo "Él era un amor, y yo lo adoraba.

Estuvimos unidos desde 1962 hasta 1965. Cuando lo conocí, yo estaba muy nervioso, pero él me ofreció una cerveza… ¡y entonces sucedió! Pasé la noche con él y me fui a las seis de la mañana.

Rock nunca me pidió que mantuviera lo nuestro en secreto, pero un día entró un fan y nos encontró durmiendo juntos. Desde entonces empezamos a ser más cautelosos.

Íbamos juntos a los estrenos de los films, pero siempre con compañía femenina. Tiempo después supe que dijo: 'Mi madre y Lee fueron las únicas personas a las que realmente amé'".

Con Lee Garlington, su verdadero amor.

Lentamente, por miedo al contagio –no se sabía entonces cómo se transmitía–, sus amigos se alejaron. Pero Liz Taylor –acaso la estrella que más lo quiso– fue a verlo al hospital donde pasó la etapa crítica antes de morir en su mansión de Beverly Hills, sin temor, vestida y maquillada como para enfrentar las cámaras, ¡y lo besó en la boca!

Aun hoy, cuando la batalla contra el sida está casi ganada si se siguen las instrucciones correctas a rajatabla, el mundo no podrá olvidar las últimas fotos de ese hombrón de Illinois que parecía indestructible, y al que el virus convirtió en un espectro. Que sin embargo, aun se atrevía a sonreír… por eso que llaman dignidad.

La dignidad de un hombre valiente.

(Post scriptum. A fines de 1957, cuando terminé mi curso de periodismo, una de nuestras compañeras (A.B: guardo su nombre porque vive y no quiero traicionar su confidencia), se radicó en Hollywood dispuesta a dedicarse al periodismo de espectáculos.

En una de sus cartas, ya que seguíamos siendo amigos, nos dijo: "¿Saben que muchos viriles galanes… son alegres señoritas? ¿Y que entre ellos se llaman Los Filarmónicos?"

Desde luego, deslizó varios nombres sorprendentes, que la prensa y el paso de los años confirmaron.

Desde luego, estaba el de Rock Hudson.

Pero confieso que no nos importó. El marica, el manfloro, el invertido (¡qué antigualla!), esos sinónimos infames, eran estúpidas charlas de las barras esquineras –estúpidas pero capaces de herir, de dañar profundamente–. No éramos jóvenes de esa laya. Amábamos el cine, el teatro, los libros. La condición, la elección sexual de nuestros héroes –actores, actrices, escritores– nunca fue tema. Perder un minuto en un comentario al respecto nos parecía una nimiedad.

Y en la oscuridad de nuestro cine de barrio –que tenía techo corredizo y unía a las estrellas del cielo con las estrellas de la tierra–, cuando el héroe o la heroína hacían justicia y mataban al villano, se transformaban en nuestros dioses.

Y en sus altares no les preguntábamos que hacían en la cama.

Jamás.

¿Para qué?

Lo que ni en sueños nos imaginamos es que esa cuestión, el sexo de los famosos y sus audaces confesiones públicas que parecen tan avanzadas y no son más que una forma de infantilismo intelectual, volvería muchos años después como una envolvente nube tóxica.

O tempora, o mores…)

Rock Hudson en 1957 (Bob Willoughby)