Por Antonia Paz

En la historia del teatro chileno del siglo XX, el nombre de María Asunción Requena (1911-1986) suele aparecer en los márgenes, pese a haber sido una de las dramaturgas más lúcidas y originales de su generación. Autora de obras como Fuerte Bulnes, El camino más largo, Chiloé, cielos cubiertos y Pan caliente, Requena exploró con mirada crítica la identidad nacional, la desigualdad social y la condición femenina, mucho antes de que esos temas ocuparan un lugar central en la dramaturgia contemporánea. Su trayectoria —que transitó desde la infancia en Punta Arenas hasta el exilio en Lille, Francia— estuvo marcada por la independencia intelectual, el silencio como forma de resistencia y una profunda conciencia del papel de la mujer en la construcción del país.

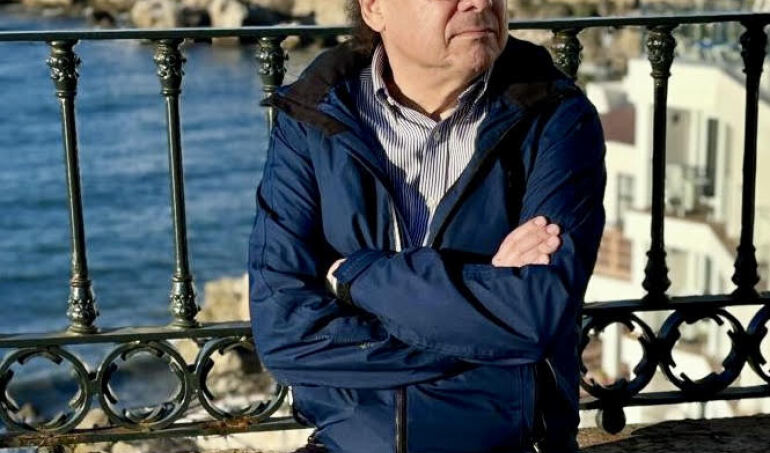

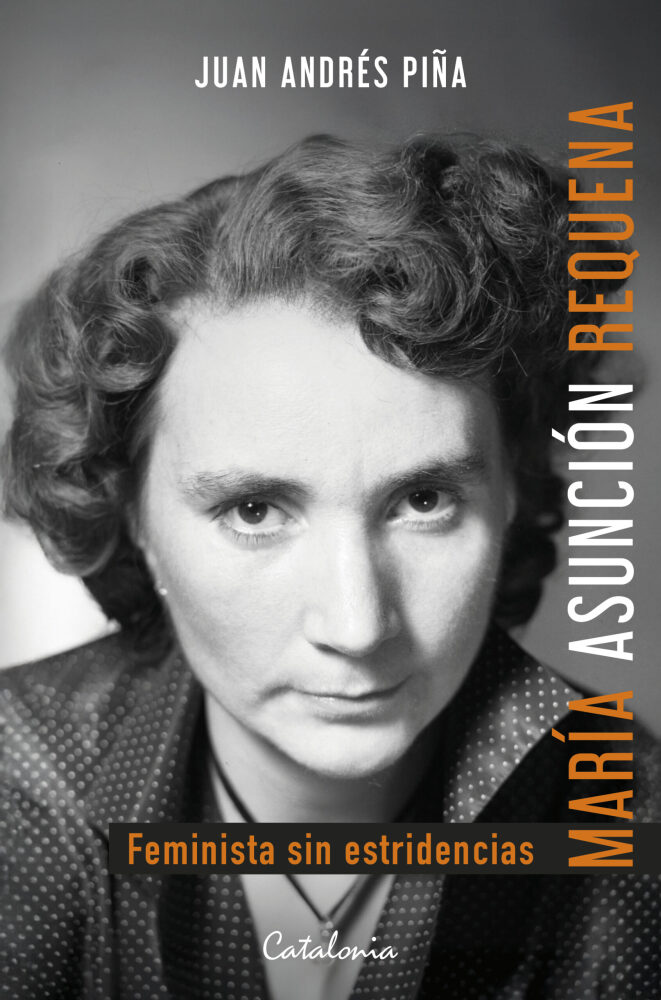

El periodista, crítico teatral e investigador Juan Andrés Piña, autor de la monumental Historia del teatro en Chile y responsable de la edición de las Obras completas de Requena en 2019, acaba de publicar una biografía que busca reparar ese injusto olvido. En María Asunción Requena, una feminista sin estridencias (editorial Catalonia), Piña reconstruye con rigor y sensibilidad la vida de una creadora que, sin militancias explícitas ni discursos ruidosos, encarnó lo que él define como una “feminista serena”: una mujer que hizo del arte un espacio de afirmación y de libertad.

Cambio21 conversó con Juan Andrés Piña sobre las motivaciones que lo llevaron a escribir este libro, las razones del silenciamiento histórico de Requena y la vigencia de una obra que, más de medio siglo después, sigue interpelando a la sociedad chilena.

¿Qué lo motivó a escribir sobre María Asunción Requena y cómo nació la idea de dedicarle una biografía completa?

En mi escritura sobre la historia del teatro en Chile (dos volúmenes, 1890-1940 y 1941-1990) y en mis investigaciones sobre dramaturgia chilena fui conociendo a una autora teatral sólida, de grandes ideas respecto de la identidad nacional y que enfatizaba sobre el papel de la mujer en el desarrollo social de Chile. Posteriormente, en 2019 publicamos en editorial RIL sus Obras completas, donde tuve oportunidad de conocer el otro aspecto de su personalidad: la agitada vida privada que comenzó en Punta Arenas, siguió en Alicante, continuó en Santiago y finalizó con su exilio en la ciudad de Lille, Francia, con su fallecimiento en 1987.

Usted señala que Requena fue injustamente olvidada por la historia oficial del teatro chileno. ¿A qué factores atribuye esa invisibilización?

Prefiero la palabra “olvidada” o “relegada”, antes que “invisibilizada”, que es muy fuerte. Efectivamente, en general los estudios, ponencias e investigaciones sobre dramaturgia chilena la consideran de una forma marginal. Lo atribuyo al descuido de aquellos historiadores y a su ignorancia. Además, María Asunción nunca trabajó en su promoción personal ni sostuvo una postura política categórica: era una mujer tímida, recatada, lejana a las teorizaciones y a los discursos.

En el libro aparece la idea de una “feminista serena”. ¿Cómo definiría esa actitud y de qué manera se manifiesta en la vida y obra de Requena?

Su planteamiento respecto de la importancia de la mujer en la construcción de la historia de Chile (y de tantos países, obviamente) lo dejó en sus obras, jamás en proclamas, ni declaraciones “feministas” ni menos en militancias políticas. Sus obras hablan por lo que ella nunca dijo públicamente y esto tiene más elocuencia que cualquier arenga de corte reivindicatorio. Solo hay que leerlas para descubrir ahí protagonistas que luchan por mantener a sus familias, que batallan contra la naturaleza arisca y no se rinden frente a los prejuicios de su época respecto del papel de la mujer en la sociedad. En su vida personal, María Asunción tuvo igual actitud.

Además de autora teatral, Requena fue odontóloga, madre y exiliada. ¿Cómo convivían esas facetas en una época que imponía límites tan claros al rol femenino?

Fue difícil para ella tener una profesión que ayudara a mantener económicamente a la familia, que le permitiera escribir obras de teatro y que le dejara tiempo para ser mamá. En los años 50 y 60 no eran muchas las mujeres que podían llevar a cabo estas tareas, ya que las normas sociales habitualmente las relegaban a mantenerse en los límites hogareños. No se alentaba el desempeño laboral ni mucho menos la escritura, aun cuando gracias a personas como María Asunción estas barreras fueron levantándose.

Sus obras muestran mujeres que enfrentan estructuras patriarcales y buscan una vida propia, como la joven Ernestina que lucha por estudiar Medicina. ¿Qué le reveló ese retrato femenino sobre la mirada de Requena hacia su tiempo?

Entre otras cosas, la obra El camino más largo (protagonizada por el personaje de Ernestina Pérez, a finales del siglo XIX) me sorprendió por ese empeño inexplicable de los hombres (todos profesionales, por cierto) en que las mujeres no incursionaran en trabajos que, según ellos, solo estaban reservados para los hombres, como el caso de la Medicina. Lo que aparece en la obra no es caricatura, era una realidad comprobable. Es difícil entender cuál era la base ideológica que sustentaba esta conducta, tan enigmática a los ojos de hoy.

Requena fue pionera en tratar asuntos como la desigualdad social, la marginalidad y la condición femenina. ¿Cree que su manera de abordar esos temas explica, en parte, su escasa difusión?

No, en absoluto: la generación teatral a la cual ella perteneció (Sergio Vodanovic, Egon Wolff, Jorge Díaz, Luis Alberto Heiremans, Isidora Aguirre, entre otros) abordó ampliamente esos temas desde distintos géneros y perspectivas, y sus representaciones fueron muy exitosas desde mediados de los años 50 hasta finales de los 60. Gran parte del teatro chileno de esos años giraba en torno a estos autores.

¿Cómo se inserta Requena dentro de la historia del teatro chileno que usted ha investigado durante tantos años? ¿Podríamos considerarla una figura fundacional dentro de la dramaturgia femenina nacional?

Ella, junto a Isidora Aguirre y Gabriela Roepcke, fue una de las principales fundadoras de la dramaturgia femenina en Chile. Ello no solo porque escribieron y estrenaron sus obras en un ambiente decididamente masculino (a veces hasta hostil), sino porque muchos de sus temas tenían como eje central conflictos relacionados directamente con las mujeres: su falta de reconocimiento laboral y económico, su heroísmo anónimo, su marginalidad en la participación política, su soledad, entre otros.

¿Qué aspectos de su dramaturgia cree que dialogan con las inquietudes actuales del teatro y de la sociedad chilena?

Es evidente que desde que María Asunción comenzó a estrenar el panorama es distinto, porque se han logrado grandes avances en materia de derechos y de protagonismo femenino. Sin embargo, varios aspectos de aquellas obras mantienen su vigencia, como el anhelo por tener relaciones afectivas auténticas y no impuestas, la violencia intrafamiliar, la pobreza y el desarraigo. Una obra de María Asunción que fue tan exitosa y premiada, como Chiloé, cielos cubiertos (1972) contiene situaciones que parecen no haber avanzado mucho en su resolución: la marginalidad de las regiones apartadas de la capital, la cesantía que obliga a buscar trabajo lejos del hogar, las dificultades para acceder a buenos servicios de salud, por ejemplo.

Este libro se plantea como un homenaje y una reivindicación. ¿Qué significa para usted haber contribuido a devolverle a María Asunción Requena el lugar que merece en la memoria cultural de Chile?

Me conformo con haber sido un grano de arena que contribuya a su reconocimiento, a que se difundan su obra y su vida.